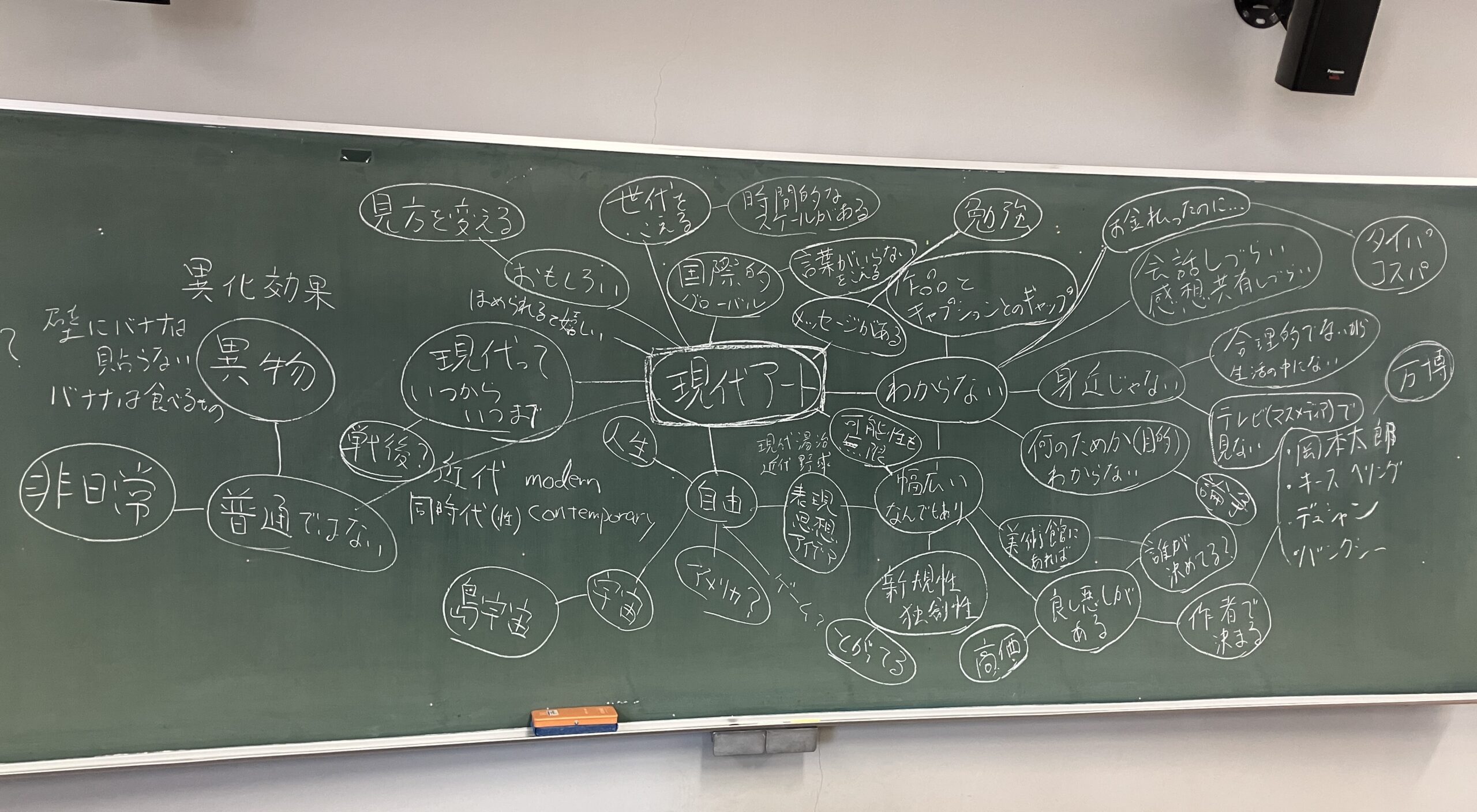

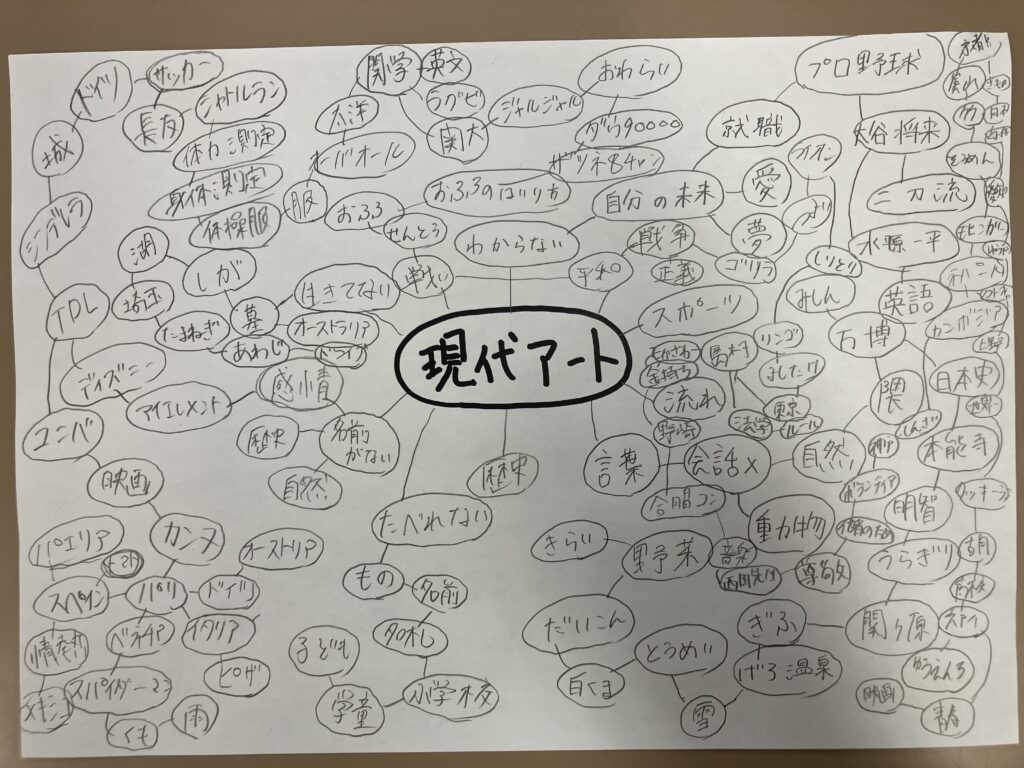

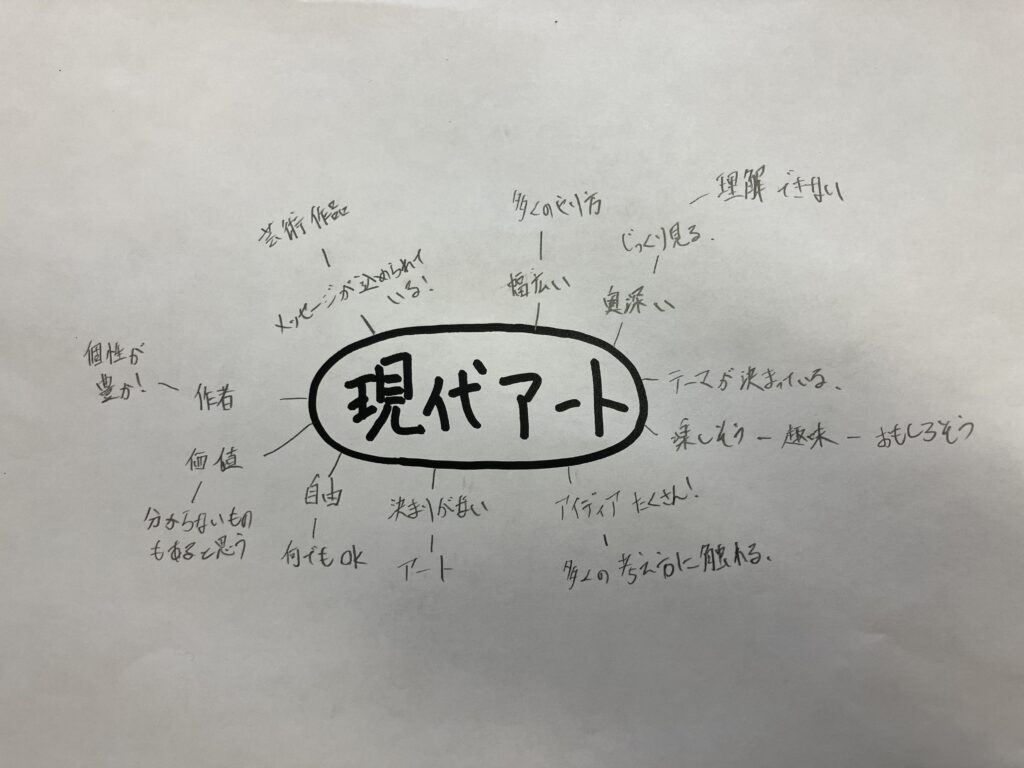

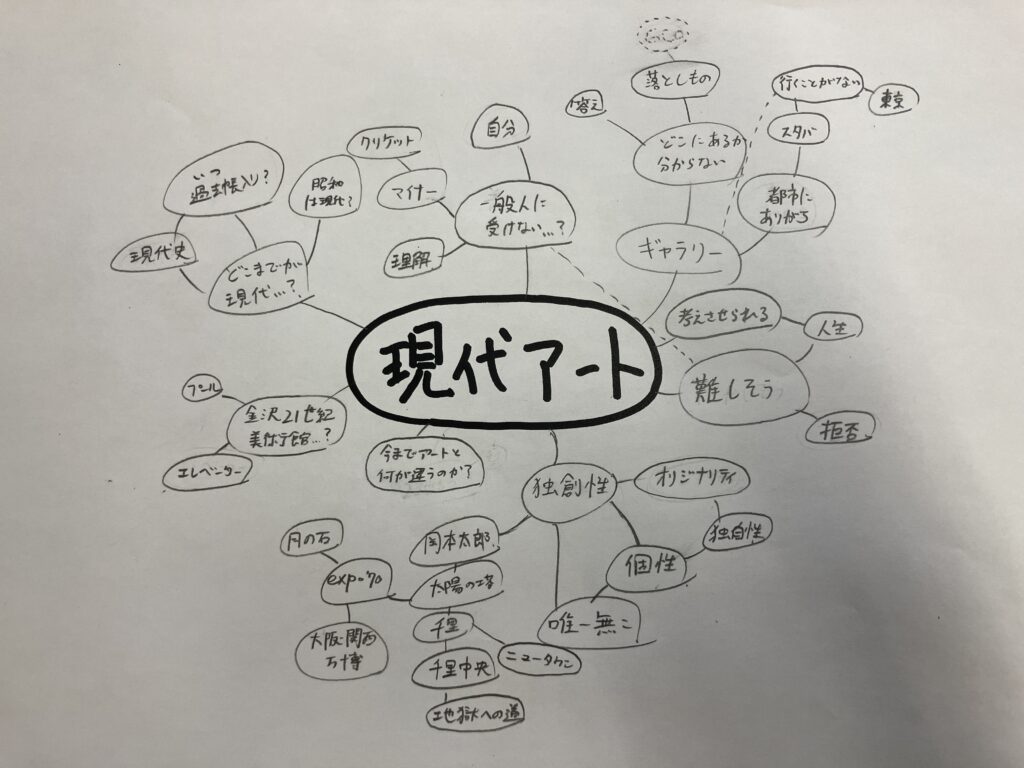

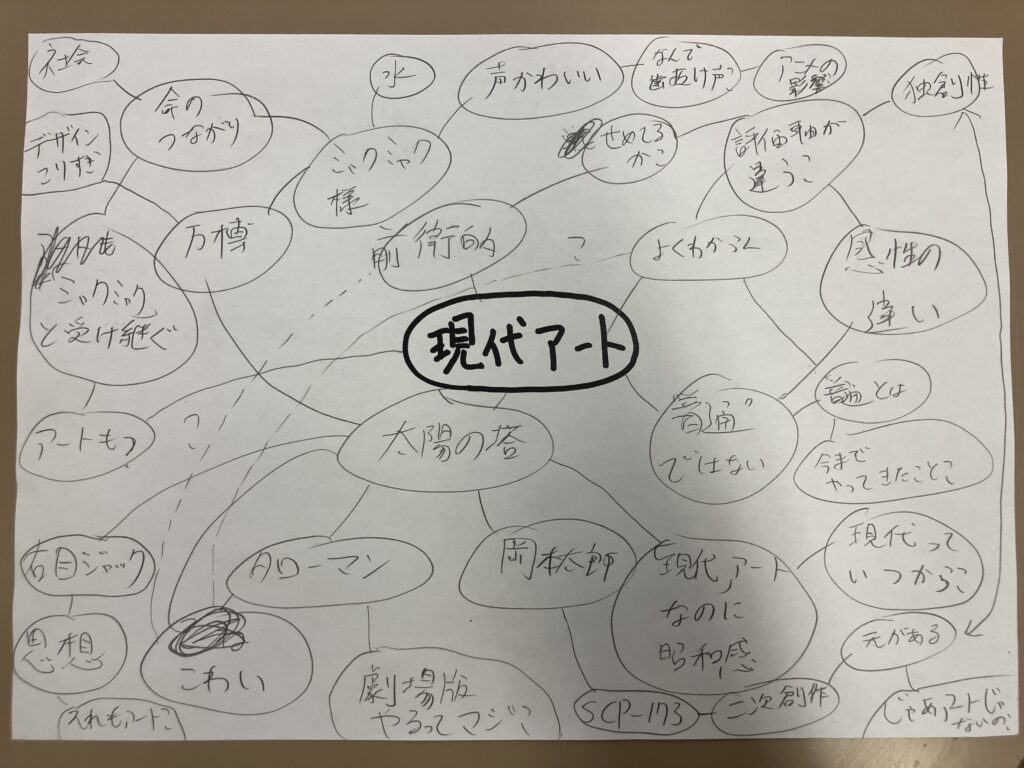

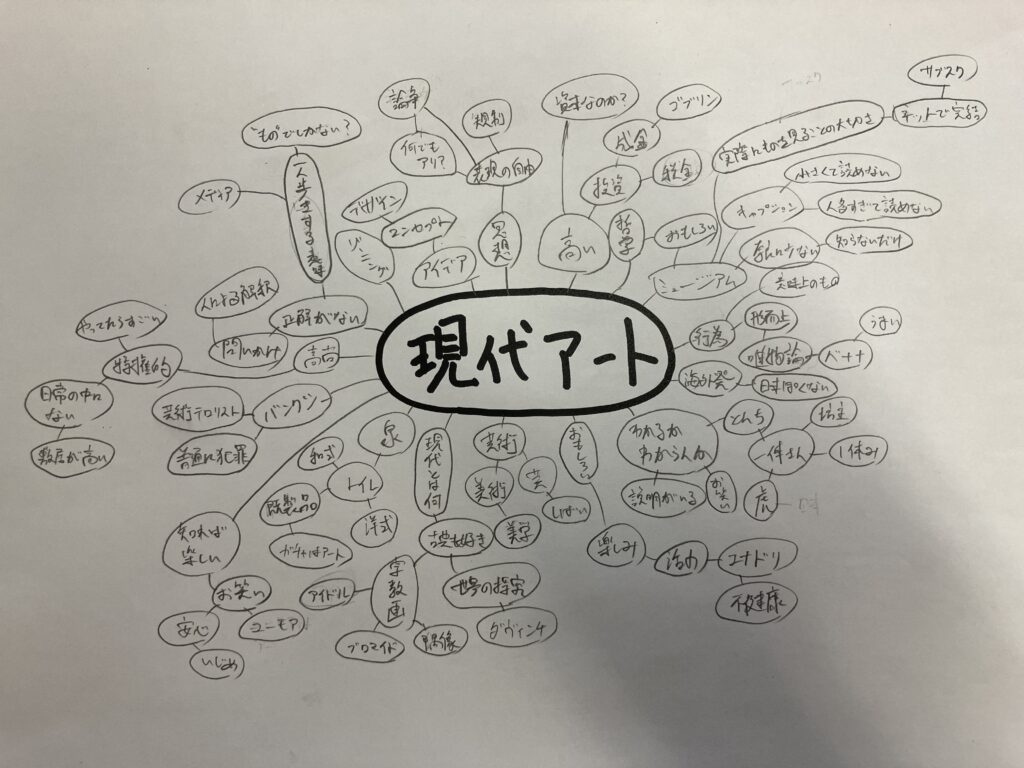

3回生、4回生を対象にしたゼミの中で、「現代アート」ってどんなイメージがあるのか、それはなぜなのかなどをみんなで話し合いました。まずは、個人ワークとして各自に取り組んでもらい(この記事の最後に写真あり)、みんなで共有をしながら考えを深めていきました。

まず、どうしてもついてまわる「わからない」というイメージをめぐって。なぜ「わからない」のだろうという問いから、「身近じゃない」、「知識が必要そう」、「作品説明のキャプションを読んでも、作品そのものと一致しない」、「何のためにあるのか(目的が)わからない」、「幅が広過ぎて、なんでもありだからわからない」、「だけどそのくせ、良し悪しの判断がある」、「良し悪しが作者の知名度で決まってそう」、「新しいもの、独創的なもの、とがってるもの、論争的なものが良しとされそう」、などがあがりました。

あるいは、具体的な作家名として、岡本太郎やデュシャン、キース・ヘリング、バンクシーなどがあげられ、そうした作家たちから「現代アート」のイメージが想起されることもありました。

「わからない」ものって、なんで嫌(ネガティブ)なんだろう?ということを問いかけてみると、「お金払ったのに、何をみたのかわからなかったら…」、「感想を共有しづらい、会話しづらい」といった意見も。

また、「普通ではない」という意見もでました。それに対して、例えばどんな例がある?と聞いてみると、「バナナは普通壁に貼らないし(*参考記事)、それが高価になることもないし、食べてはいけないなんてこともない、普通じゃない」という意見が。たしかに、それは普通じゃないかも?

*参考記事:「壁にバナナを貼り付けたアート作品 約9億6000万円で落札」(NHK、2024.11.21)

あるいは、現代アート作品には「メッセージがある」、「それを読み取るには勉強が必要そう」といった意見も。「何のためにあるのか(目的が)わからない」、「判断基準がわからない」という意見も踏まえて、例えば、家具店でイスがあったら、自分の家に合うかどうかとか、座りやすいかどうかとか、そういう判断基準で受け取れる。でも、イスがもし美術館に置いてあったら、そのイスには何か意味(メッセージ)が込められていると思って見てしまうし、それがわからなかったら判断ができないと。

さらには、「現代っていつからいつまでなのか」という意見も出ました。いつこの今現在の「現代」が過去のものに歴史区分されるのだろうか、と。現代アート以外に「現代◯◯」って呼ぶもの、他にあるだろうかと。

そして、何かポジティブなイメージはあるだろうか?と聞いてみると、「(なんでもありだから)可能性が無限」、「表現や思想やアイデアが自由」、「国際的、グローバル(なぜなら言葉を超えて伝わるから)」、「見方を変えるからおもしろい」、「世代を超える」、「それって人生そのものでは?」などが出てきました。

関連して、自由な存在として時に論争を起こすような「悪ふざけ」のようなことも、ちょっと前は現代アートが担っていたけれど、最近はその「露悪性」が社会の側で増幅し、現代アートはむしろ「ポリティカルコレクトネス」や「倫理」「正しさ」を「真面目」に指摘するような役割になっていることにも触れました。

本当にいろんな意見が出て、なぜだろうと立ち止まって考え、家具店と比較したり、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンやディズニー・テーマパークと比較してみたり、いろんな角度から「現代アート」をめぐるイメージを思い巡らせた時間でした。

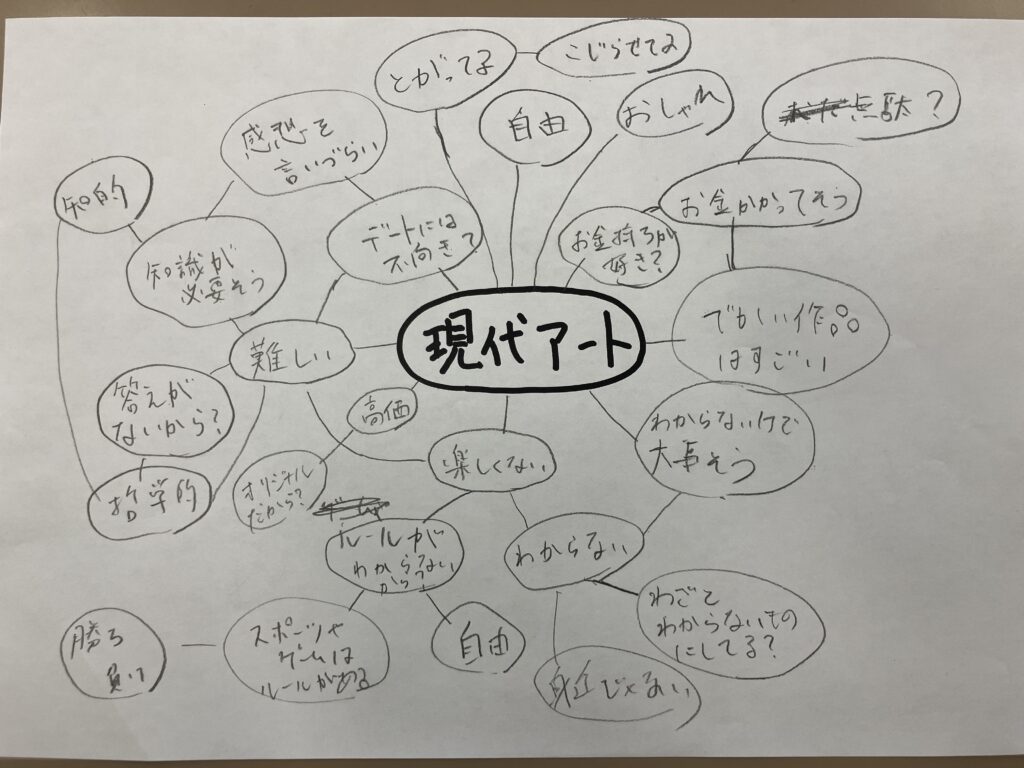

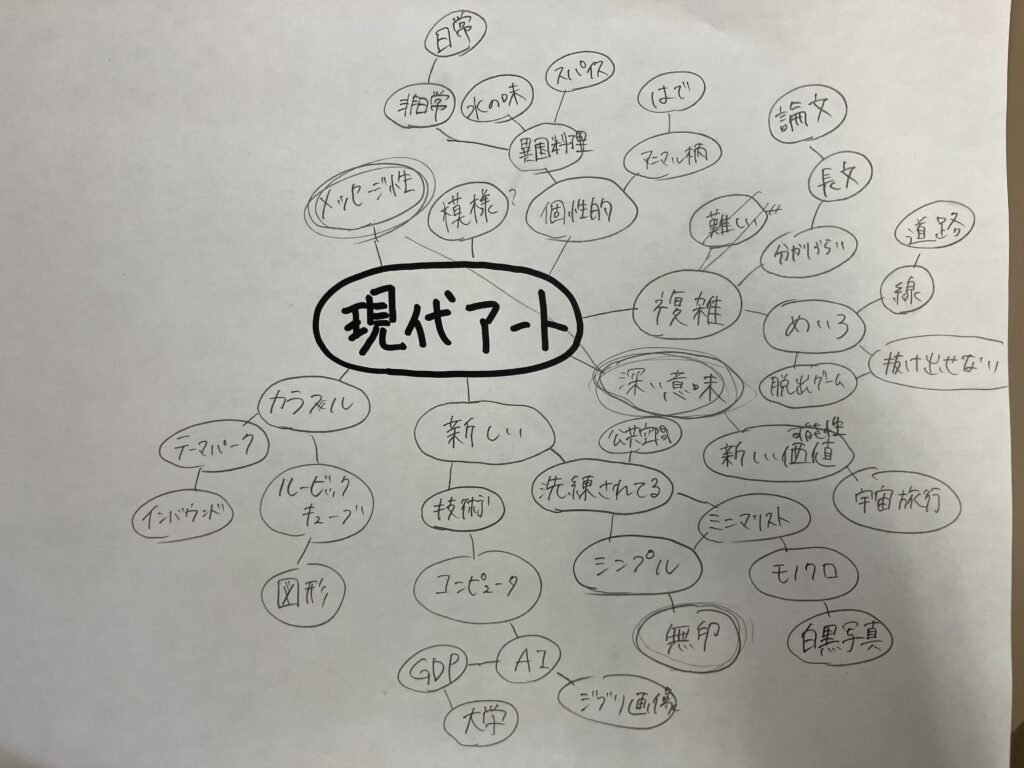

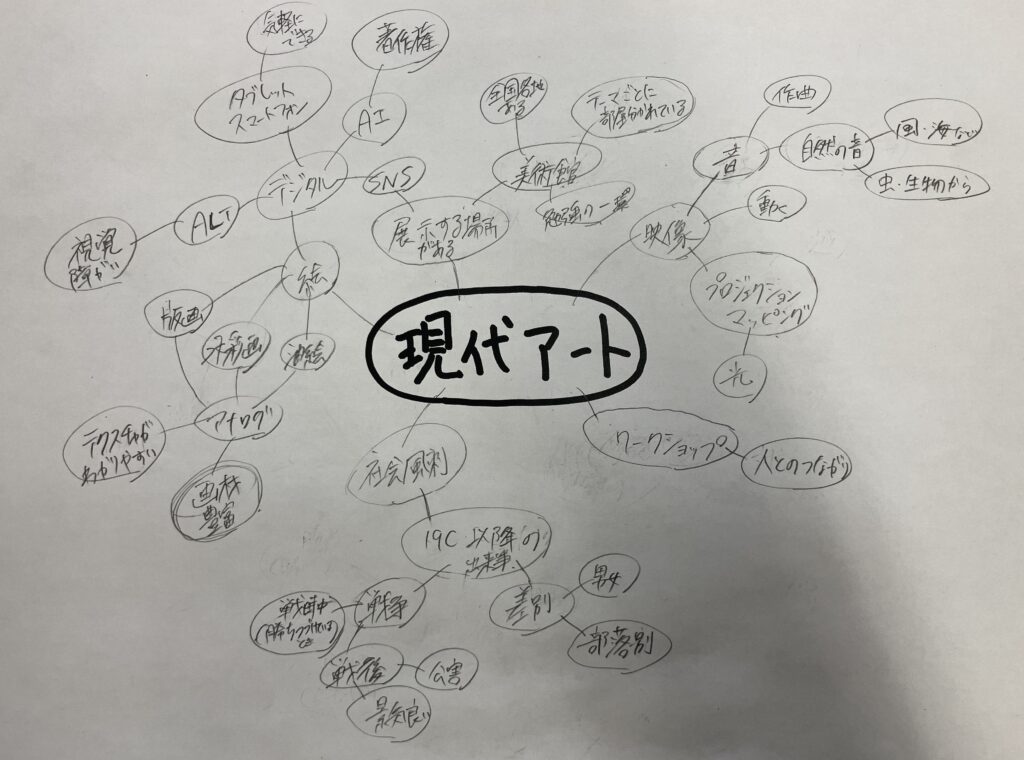

以下は、学生たちが取り組んだ個人ワークから。

ちなみに、chat gptに現代アートから連想される言葉を30個あげてもらったところ、以下の通りでした。

- 抽象

- コンセプチュアル

- インスタレーション

- パフォーマンス

- ミクストメディア

- 表現

- 観念

- 社会批評

- ポリティカル

- アイロニー

- 観客参加

- 展示空間

- 非伝統

- シンボリズム

- 挑発

- 多様性

- メッセージ

- サブカルチャー

- 解釈

- 体験

- 境界の曖昧さ

- テクノロジー

- グローバル

- アイデンティティ

- ノイズ

- 脱構築

- 再構成

- コラージュ

- プロセス重視

- 批評精神

※参考:「わからない」が持つポジティブな可能性——『12ヶ月で学ぶ現代アート入門』著者・山本浩貴さん インタビュー