2025年度、新年度がはじまりました。大阪万博も間近に控え、関西近郊の博物館・美術館も見逃せない展覧会などがありますので、ぜひとも足を運んでみてください。

2025.4.14 更新

奈良

「超 国宝―祈りのかがやき―」(奈良国立博物館)

会期:4月19日(土)~6月15日(日)

奈良国立博物館(奈良博)は明治28年(1895)4月29日に開館(当時は帝国奈良博物館)して以来、令和7年(2025)をもって130周年を迎えます。これを記念し、このたび奈良国立博物館ではこれまでで最大規模となる国宝展を開催します。

その名も「超国宝―祈りのかがやき―」 。神仏にまつわる祈りの造形にはそれらを生み出し、守り伝えてきた先人たちの深い思いが込められています。なかでも「国宝」は私たちの歴史・文化を代表する国民の宝として広く知られています。「超国宝」という言葉には、そうしたとびきり優れた宝という意味とともに、時代を超え先人たちから伝えられた祈りやこの国の文化を継承する人々の心もまた、かけがえのない宝であるという思いを込めました。

この特別展では、奈良博や奈良の歴史に関わりの深い国宝を中心に、未来の国宝ともいうべき重要作品など、日本が世界に誇る名品の数々をご紹介します。国宝約110件、重要文化財約20件を含む約140件の仏教・神道美術を展示します。130年にわたる歴史を超え、国宝を生み出した先人たちの思いを超えて、文化の灯を次の時代につなぐため、奈良博が踏み出す新たな一歩をご覧ください。

「新・古美術鑑賞 New Ways of Seeing Japanese Art ―いにしえを想いて愛せる未来かな」(奈良県立美術館)

会期:4月 5日(土)~ 5月 18日(日)

古美術の新しい見方を体験する展覧会

現代を生きるわたしたちにとって、江戸時代より前につくられた日本の古美術の大半は、自分の日常には溶け込まない、埃をかぶった過去の遺物のように思えるのではないでしょうか。しかし古くから日本では、絵画はうつろいゆく四季と共に、信仰、芸道、文芸、娯楽などの諸文化と交わりながら、特別な行事から日々の生活までさまざまな場面で鑑賞されたものでした。

現代のわたしたちも、カレンダーをめくって季節と共にイラストや写真を楽しみ、お気に入りのポストカードを部屋に貼り、推しのポスターを眺め、音楽をディスクジャケットや動画と共に楽しんでいます。これは、古美術を愛でた当時の人々の感覚と大きく変わらないと思われます。

本展は屏風・掛軸・扇面・浮世絵という日本文化の中で育まれた多様なかたちを持った古美術を、失われた過去の人々の鑑賞スタイルに想いを馳せながら「体験」してみようという試みです。美術がなくても人は生きていけますが、美術は日々に彩りをもたらしてくれます。過去の人々の想いを載せた美術を鑑賞することは、現代を生きるわたしたち自身と向き合う時間になるでしょう。

難しい前知識は必要ありません。花を愛でるように、歌を口ずさむように、古美術をたのしんでみませんか。

「伝統文化の現在 荒井恵子 いろいろのいろ墨のいろ ~奈良の100の墨をめぐって」(奈良県立美術館)

会期:4月5日(土)〜2025年5月18日(日)

奈良県立美術館では無料スペースの一角に地域ゆかりのアートや文化、教育活動を紹介する目的でギャラリーを開設しました。このたびのギャラリー企画では「伝統文化の現在」をテーマに、アーティストによるリサーチ・プロジェクトをご紹介します。

水墨画家/現代美術作家の荒井恵子(1963年、東京生まれ、千葉県在住)は墨運堂製の「百選墨」を使った作品制作をとおして墨による表現の可能性を追求しています。本展では、荒井が墨づくりの様々な現場を訪れ、その場で作られた墨を使って作品を制作します。また、リサーチの過程をインタビュー動画や写真等によって紹介する展示も予定しています。

会期中には、奈良の墨づくり職人を招いて「にぎり墨」の体験会を実施したり、アーティストと評論家による対談などを実施したり、これらをとおして「奈良の墨づくり」について考えます。本展をとおして「伝統文化の現在」を体感し、奈良の風土や文化に想いを馳せていただけると幸いです。

報道写真家・浜口タカシ「ドキュメントアングル」(入江泰吉記念奈良市写真美術館)

会期:4月12日(土)~ 6月15日(日)

浜口タカシ(1931-2018)は、戦後日本の社会を撮り続けた報道写真家です。昭和の激動の時代に、人々の暮らしや社会の変化、歴史の転換点を鋭い視点で記録しました。その作品には、市民の目線で社会の矛盾や不正を捉えようとする姿勢が貫かれています。

本展では、彼がとらえた歴史の瞬間を紹介します。皇太子ご成婚パレードの投石事件を記録した写真には、祝賀ムードの裏にある社会の不安が映し出されています。また、成田空港建設をめぐる闘争では、国家政策と個人の暮らしが衝突する厳しい現実が浮かび上がります。さらに、学生運動の現場では、社会変革を求める若者たちの熱気と、それに対峙する権力の姿が生々しく刻まれています。

浜口の作品は、時代の波に翻弄されながらも懸命に生きる人々の姿を伝えています。写真を通して、歴史の瞬間に刻まれた人々の思いに触れ、過去から現代へと続く社会の流れについて考える機会となれば幸いです。

展覧会Webサイト より

京都

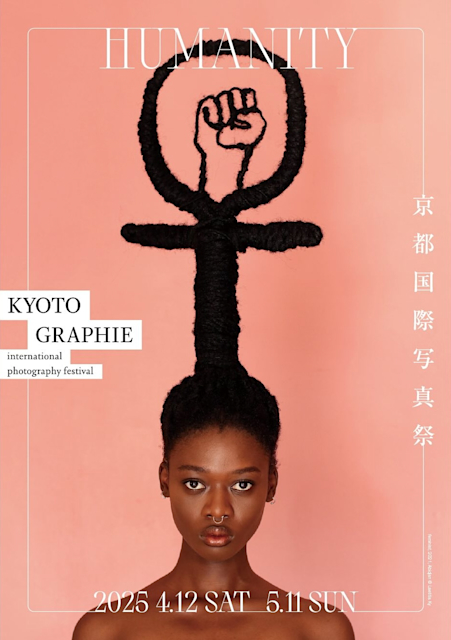

KYOTOGRAPHY 京都国際写真祭 2025

会期:4月12日(土)〜2025年5月11日(日)

私たちは個人として、世界の一員として、どう生きるのか。 人間性には、素質や経験などそのすべてがあらわれる。変化し発展し続ける現代社会において、私たち人間はどう在るべきだろうか。 KYOTOGRAPHIE 2025のテーマ「HUMANITY」は、私たちの愛の力や共感力、危機を乗り越える力にまなざしを向けながら、日本と西洋という2つの異なる文化的視点を通じて人間の営みの複雑さを浮かび上がらせる。 関係性を大事にし、調和と相互依存を重んじる日本において、人間性とは、他者との関係性によって成り立ち、人間を自然界から切り離せないものとして捉えられる。一方、西洋では伝統的に個性や自由を尊重し、世界における人間の中心性を強調し、共通の善と普遍的な道徳原理を讃えている。 2025年のプログラムで展示する作品は、自らの経験が作品の中心になっていて、私たちの周囲を照らし出し感情を深く揺さぶる。それは一人ひとりの在り方をあらわにし、私たちが他者と出会い、思いやり、調和することができることを語っている。 写真の力を通じ、人間性とは何かをともに探し求めることが、他者への理解の一助となり、この混沌とした世界において自らがすべきことを共有するきっかけとなることを願う。

「スピードの物語」(瑞雲庵)

会期:4月18日 – 5月18日 | 12:00-18:00 | 金・土・日・月

会場:瑞雲庵 Google map

出展作家

荒木悠、ユ・ソラ、シネマ58、高山明、原田裕規、瀧健太郎、川田喜久治、トモトシ、カワニシユウキ、津田道子、小津安二郎、八島良子

コンセプト

1964 年は日本の現代史における重要な年として知られるが、同年にメディア理論家のマーシャル・マクルーハンが『メディア論』を出版している。その「時計」について論じる章では、職業が労働の分割から始まったように、持続するものとしての時間の感覚は時間の分割から始まったという。そして、時間を分割する時計とは、「流れ作業のパターンにもとづいて画一的な秒、分、時間を作り出す一個の機械」である。このように画一的に扱われることで時間は人間の経験のリズムから切り離されてしまう。時計は、宇宙のイメージを数値で計量可能なもの、機械的に制御可能なものとすることに寄与する。それもあってなのか、1871 年のパリ・コミューンの際には、一部のアーティストを含むパリの人々が街の塔の時計を銃撃した。

しかし、それから100 年以上が経過した今日、資本主義の機械のリズムが、文化的アイデンティティを均質化したグローバル文化へと徐々に悪化させる原因となっているだけでなく、労働のリズムによって体系的に搾取され、うつ病や自殺につながることも多い数多くの慢性疾患や肉体の劣化を加速させる原因となっていることを、私たちはより一層認識している。いまや非常に蔓延しているこうした障害は、恒常化したストレスによって引き起こされており、資本主義そのものが医薬品、福祉、娯楽産業を通じて利益を得ることにつながっている。

本展の作品群は、アーティスト自身の実践を通じてこれらの現象と向き合い、自身の時間を遅らせ、回復させる可能性を示している。

(Webサイトより)

「アンゼルム・キーファー:ソラリス」(元離宮二条城)

会期:3月31日(月)〜6月22日(日)

ファーガス・マカフリー及び京都市は、世界遺産・⼆条城にて「アンゼルム・キーファー:ソラリス」展を開催します。キーファーは半世紀以上にわたり、⽂学・歴史・哲学・科学・宗教・神話などを題材に、⼈類の普遍的なテーマを重層的な作品の中で扱ってきました。本展では、新作や初公開作品を含む絵画・野外彫刻・ガラスケース作品・インスタレーションなど計33点を展⽰。ドイツ出⾝の世界的現代アーティストである彼にとって過去最⼤規模のアジアでの展覧会となります。

本展は主催者、またキュレーターでもあるファーガス・マカフリー⾃⾝が、作家のスタジオで⼀枚の絵画を⽬にしたことから始まりました。⻨畑の後ろに広がる豊かな⾦地と遠近法的な奥⾏きを排した特徴的な構図は、狩野派の絵画を思わせるものでした。「⽇本の伝統的な紺碧障壁画を意識したのですか?」と尋ねたところ、作家の答えは「No」。しかし、このやりとりをきっかけに作家の興味が芽⽣え、やがて狩野派による絢爛豪華な障壁画が彩る⼆条城へと導かれることになります。2024年春には作家の現地訪問が実現し、展覧会の構想はより具体化していきました。⽇本の和歌から着想を得た作品や、原爆投下後の広島の⾵景が描きこまれた作品も本展では展⽰されます。何層にも重ねられた複雑で壮⼤なイメージの中に、キーファーの⽇本への眼差しを垣間⾒ることができるでしょう。

*関連記事「「アンゼルム・キーファー:ソラリス」(京都・二条城)レポート。80歳を迎えた現代美術の巨匠が、圧倒的スケールの個展を開催」(Tokyo Art Beat, 2025.3.29)

スキマをひらく(京都市立芸術大学ギャラリー@KCUA)

会期:5月3日(土)–2025年6月22日(日)

参加作家:乾久美子、小山田徹、田中功起、副産物産店

世界のあちこちで分断と対立が深刻化し、先行きが不透明な時代にわたしたちは生きています。そうしたなかで、多様な背景をもち、考え方もそれぞれに異なる人々が歩み寄り、共に生きていくためにはどうすればよいのでしょうか。コロナ禍に起きたさまざまな変化は、社会の効率化を加速させました。しかし、過剰な効率主義は、人と人との関係性を少しずつ、希薄にしてしまいます。共に生きることを目指すためには、まず、場を共にすることからはじめなければなりません。丁寧に時間をかけ、対話を重ねておたがいを知ろうとし、学び合い、認め合うことの大切さを、いま、あらためて考える必要があります。

本企画では、人々が時間と場所を共にし、対話を重ねることによって広がる可能性について、4組の作品や実践を通して考察します。

「モネ 睡蓮のとき」(京都市京セラ美術館)

会期:3月7日(金)〜6月8日(日)

印象派を代表する画家のひとりであるクロード・モネ(1840-1926)は、光と色彩をとらえる鋭敏な眼によって、自然の移ろいを画布にとどめました。しかし後年になるにつれ、その芸術はより抽象的かつ内的なイメージへと変容してゆきます。

モネの晩年は、最愛の家族の死や自身の眼の病、第一次世界大戦といった多くの困難に直面した時代でもありました。そのような中で彼の最たる創造の源となったのが、ジヴェルニーの自邸の庭に造られた睡蓮の池に、周囲の木々や空、光が一体と映し出されるその水面でした。そして、この主題を描いた巨大なカンヴァスによって部屋の壁面を覆いつくす“大装飾画”の構想が、最期のときにいたるまでモネの心を占めることになります。本展の中心となるのは、この試行錯誤の過程で生み出された、2mに及ぶ大画面の〈睡蓮〉の数々です。

今回、パリのマルモッタン・モネ美術館より、日本初公開作品を含むおよそ50点が来日。さらに日本各地に所蔵される作品も加え、モネ晩年の芸術の極致を紹介します。日本では過去最大規模となる〈睡蓮〉が集う貴重な機会となります。

*関連記事「「モネ 睡蓮のとき」(京都市京セラ美術館)開幕レポート。視力を失いつつあった晩年の制作に迫る」(美術手帖、2025.3.7)

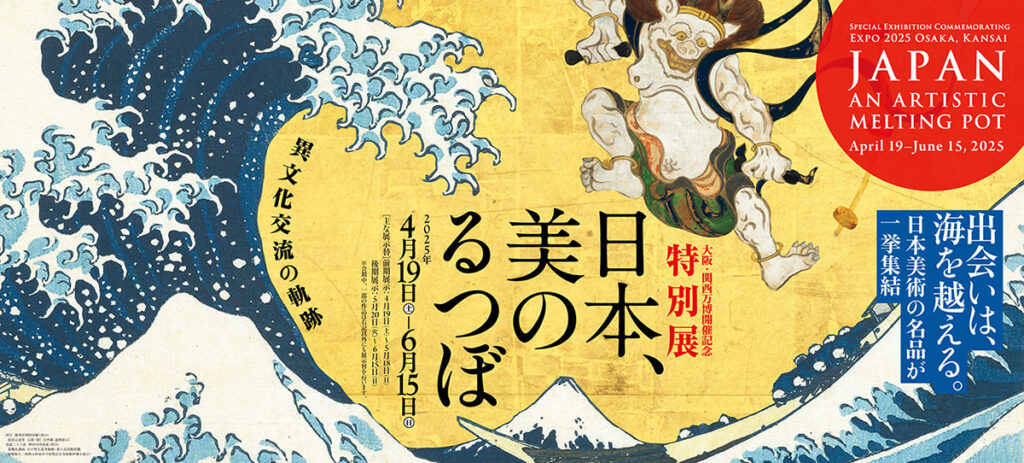

「日本、美のるつぼ」(京都国立博物館)

会期:

前期展示:4月19日(土)~5月18日(日)

後期展示:5月20日(火)~6月15日(日)

大阪・関西万博が開催されるのを機に、古今東西の芸術文化の交流から生まれた日本美術の至宝が一堂に会す、オールジャンル展覧会!

古くから、日本列島では海を介した往来によって異文化がもたらされ、その出会いのなかでさまざまな美術品が創り出されてきました。その作品のひとつひとつが豊かな交流の果実であり、いうなれば、日本という「るつぼ」のなかで多様な文化が溶け合って生まれた奇跡なのです。

本展は、弥生・古墳時代から明治期までの絵画、彫刻、書跡、工芸品など、国宝19件(1件は予定)、重要文化財53件を含む200件の文化財を厳選し、日本美術に秘められた異文化交流の軌跡をたどります。

Webサイトより

大阪

ドキュメンタリー映画「太陽の塔」

映画公式Webサイト https://taiyo-no-to-movie.jp/

アマゾン・プライムでみれます。 Amazon Prime

監督:関根光才

撮影:上野千蔵

音楽:JEMAPUR

出演者:糸井重里・関野吉晴(探検家)・コンチョク・ギャムツォ師(チベット仏教僧侶)・奈良利男(太陽の塔 設計担当者)ほか

予告編

1970年に開催された大阪万博のシンボルとして芸術家の岡本太郎が制作し、万博終了後も大阪のシンボルとして愛され続け、2018年3月には48年ぶりに内部の一般常時公開も始まった巨大モニュメント「太陽の塔」のドキュメンタリー映画。日本中が高度経済成長に沸く中で、「人類の進歩と調和」をテーマに掲げて開催された大阪万博。岡本太郎は、異彩を放つ約70メートルの塔にどんな思いを込め、何と戦い作り上げたのか。過去(黒い太陽)、現在(太陽の顔)、未来(黄金の顔)の3つの顔を持つこの塔は、人類と世界、つまり宇宙そのものだ。塔の内部には、単細胞生物から人類にまで進化する様子を表した「生命の木」や「地底の太陽」がある。当時、岡本太郎の周辺で太陽の塔の事業に関わっていた人びとの証言、さまざまな分野の専門家やアーティスト、クリエイターのインタビューなどによって、岡本太郎からの、そして太陽の塔からのメッセージを検証していく。

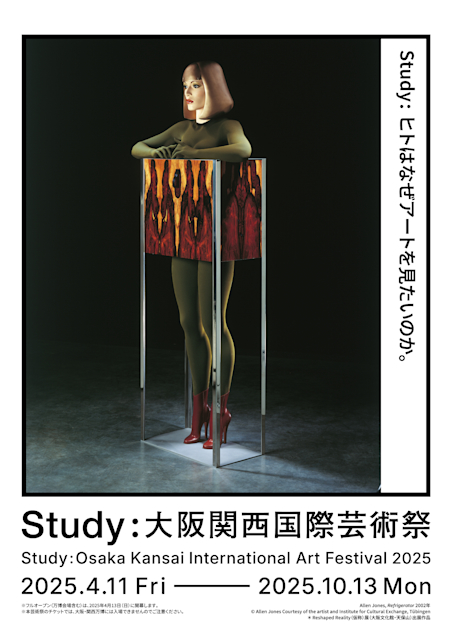

「Study:大阪関西国際芸術祭 2025」

会期:4月13日(日)〜10月13日(月)

会場:大阪・関西万博会場内、大阪文化館・天保山(旧サントリーミュージアム)・ベイエリア 、中之島エリア(大阪国際会議場)、船場エリア、西成エリア、大阪キタエリア、松原市 他

Study:大阪関西国際芸術祭は、「アート×ヒト×社会の関係をStudyする芸術祭」です。「ソーシャルインパクト」をテーマに掲げ、文化芸術による経済活性化や社会課題の可視化を目指しています。私たちは、大阪・関西万博を見据え、2022年より大阪を舞台に過去3回にわたり検証を重ねてきました。

ついに2025年、大阪・関西万博と同時に開催します。会場は、大阪・関西万博会場(夢洲)をはじめ、安藤忠雄設計の大阪文化館・天保山、黒川紀章設計の大阪府立国際会議場(中之島)、西成・船場地区など、大阪・関西の象徴的な場所で展開します。

158カ国が参加し2,820万人の来場者が見込まれるこの機会に、関西発の文化芸術を世界に向けて発信するとともに、ドイツ、韓国、EU(欧州連合)などの機関と連携したアートプロジェクトを通じて、グローバル規模で新たな対話と発見の場を創出します。

*参考記事「「Study:大阪関西国際芸術祭2025」見どころレポート」(美術手帖、2025.4.11)

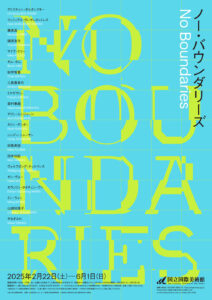

「ノー・バウンダリーズ」(国立国際美術館)

会期:2月22日(土)– 6月1日(日)

私たちが日常生活を送る上であらゆる「境界」が存在します。これらの境界は、物理的なものから心理的、社会的、文化的なものまで多岐にわたり、私たちの行動、思考、価値観を形作ります。一方で、アーティストたちはこれら既存の枠組みを解体し、アイデンティティ、文化、物理的空間や時間、ジャンルなどに対して新たな視点の提示を試みます。本展では私たちが「境界」と呼ぶもののあり方を問い直す表現をご紹介します。

*関連記事:「大阪・国立国際美術館で「ノー・バウンダリーズ」展が開催。国内外の現代作家が多様性や共生の新たな価値を提案」(Tokyo Art Beat, 2025.2.6)

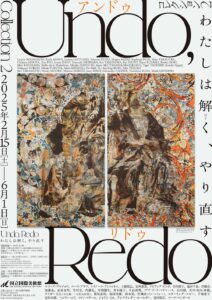

「コレクション2 Undo, Redo わたしは解く、やり直す」(国立国際美術館)

会期:2月15日(土)– 6月1日(日)

2024年度のコレクション2では、2023年度当館が収蔵したルイーズ・ブルジョワ、レオノール・アントゥネス、2024年度収蔵し今回国内初公開となるルース・アサワの3作家による作品を起点に、既にある素材や構造、歴史をほぐし、それらを再構成していく作家の手つきと作品のあり方に注目します。また、近年収蔵した作品も多数紹介します。

本展タイトルは、ブルジョワが2000年にテート・モダンのタービン・ホールで発表した作品のタイトル「I Do, I Undo, I Redo」および2023年度に2作品を収蔵した手塚愛子をはじめとする作家の制作行為に着想を得ています。

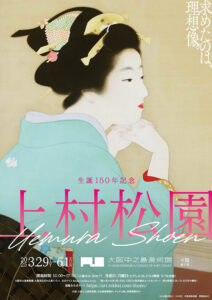

「生誕150年記念 上村松園」(大阪中之島美術館)

会期:

前期:03月29日(土)~05月11日(日)

後期:05月13日(火)~06月01日(日)

京都に生まれた上村松園(1875–1949)は、美人画の第一人者として知られます。伝統を学びながら独自の人物表現を切り拓き、生涯にわたり理想の女性像を追い求めて描きました。それらの気品ある清澄な女性像の数々は、今日も観る者に深い感銘を与えます。60年間におよぶ画業を貫き、近代美術史に揺るがない足跡を残した松園は、日本における女性芸術家のパイオニアとしての位置づけも重要です。

松園が誕生して150年の節目を迎えるこの回顧展では、優れた作品群をご紹介します。《母子》(重要文化財、東京国立近代美術館蔵)、《序の舞》(重要文化財、東京藝術大学蔵)などの代表作をはじめ、初期から晩年までの100件を超える優品を展示して、その魅力に迫ります。

日本女性の凛とした強さや愛らしさ、伝統芸能に親しむ姿、暮らしの懐かしい情景など、その絵筆がとらえた女性美のうちに、松園がめざした豊かな表現世界をお楽しみいただきます。展覧会Webサイト より

坂口恭平『その日暮らし』刊行記念原画展(blackbird books)

会期:4月12日(土) – 4月27日(日)

2024年の夏に刊行された坂口恭平さんの『その日暮らし』(palmbooks)。

小説を軸にこれまで建築、料理、画集、人生相談、実用的な本まで、様々な本を執筆してきた坂口さんですが本書では初めて正面から自身の鬱や寂しさと向き合い、自身の生活についてのエッセイを綴りました。発売直後から反響があり、今では当店の大切な一冊になっています。

今回は刊行を記念して坂口さん自ら手掛けた装画の原画展を開催します。

書籍の他にはこの装画を使った「その日暮らしノート」「その日暮らしポストカードセット」を販売いたします。

「映画「港に灯がともる」公開記念 「LIGHTSー灯を作った、街と人。」平野愛 写真展」(MoMoBooks)

会期:4月1日(火)〜4月29日(火)

会場:MoMoBooks 2F

阪神・淡路大震災から30年。節目を迎える神戸にてオールロケ撮影を行なった映画『港に灯がともる』が2025年1月17日に公開されました。

公開後の反響も多く、各地でアンコール上映が続く中、2/1に写真家の平野愛さんが映画の撮影現場に密着した写真集『LIGHTSー灯を作った、街と人。』が刊行されました。今回MoMoBooksでは映画公開と『LIGHTS』の刊行記念として、平野さんによる写真展を開催します。

現場の様々な雰囲気をきりとった撮影風景の写真を中心とした展示と、『LIGHTS』「港に灯がともる」のグッズ販売や映画に関連するブックフェアも行います。MoMoBooks より

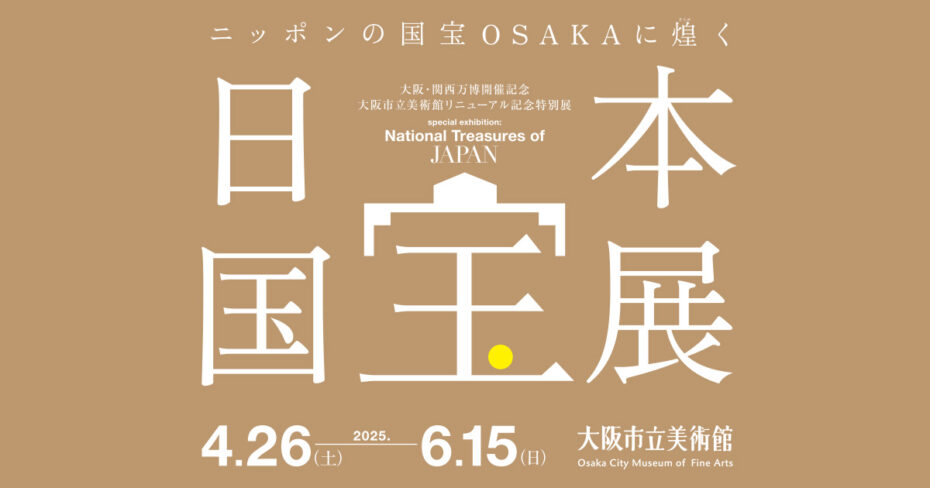

「大阪・関西万博開催記念 大阪市立美術館リニューアル記念特別展 日本国宝展」(大阪市立美術館)

会期:4月26日(土)〜6月15日(日)

令和7年(2025)春、大阪市立美術館を会場に「日本国宝展」を開催します。昭和45年(1970)以来、大阪の地で二度目となる国際博覧会が開催されるこの年、大阪市立美術館は昭和11年(1936)の開館後初めて、二年以上に及ぶ全面改修を経て、リニューアルオープンを迎えます。本展はこの二つの記念すべき事業に合わせて企画され、「国宝」という類い稀なる宝と〈出会い〉、感動を共有することで、国や地域を超え日本文化への理解を深める契機となることを目指しています。

本展はおよそ130件もの国宝が一堂に集まります。生み出された時代を表す鏡でもある美術工芸品、そしてその頂点とも言うべき国宝を通じて日本の美の歴史を辿る、稀有にして贅沢な機会となることでしょう。また、リニューアルオープンと万博の開催が重なるまたとない機会に、初めて大阪で開かれる国宝展であることから、大阪ゆかりの国宝もまとめてご紹介します。すべて最初から国宝だったのではなく、何百年あるいは何千年もの時を越えて奇跡的に今に伝わり、国の至宝となったものばかりです。

この奇跡を可能にした、守り伝えていこうとする人々の熱い想いとたゆまぬ努力を継ぐべく、文化財を未来へ伝えていくことの意義についてもご紹介します。

兵庫

「注目作家紹介プログラム チャンネル16 松元悠 夢」(兵庫県立美術館)

会期:4月18日[金]―5月25日[日]

兵庫県立美術館では、2010年より「注目作家紹介プログラム〈チャンネル〉」を継続して開催してきました。第16回となる2025年では、版画家・美術家として活動する松元悠(1993- )の個展を開催します。

松元は実際にあった事件を取り上げたリトグラフ制作を続けてきました。他方、実際の事件をとりあげると言えども、松元は自らがその事件の当事者にはなりえない「情報の受け手」であることを強調し、事件の現地に赴いたり、法廷画家の仕事で得られた情報を、作家は自らの身体や想像を通した限りで画面に落とし込んでいきます。

本展示において松元は、当事者や自分自身が見る「夢」について考えようとします。当事者が見る夢、作家自身が見る悪夢、夢のような物語。夢は誰しもが「見る」ものです。そこには情報の生み出し手はいません。「当事者のことを想いながら現場に立った時、私は夢を見ているような気分になる」と、作家は自らが事件の現場に赴くときの感情を表現します。

事実の報道とは一見すると対極にある、夢の交錯するリトグラフは、むしろ生々しく、当事者たちの現実を描きみせるでしょう。そこには、日々起こる事件や出来事に目を背けずにい続けるための一つの鍵が示されているはずです。

「開館40周年記念企画展 建具解体新書 ほどく・くむ」(竹中大工道具館)

会期:3月8日~5月11日

空間を間仕切る扉や戸。これら「建具」は毎日何度も開け閉めをして、触らない日がない、頻繁に使われる建築装置です。特に、神社仏閣などの文化財建造物の建具は、建物の長い歴史とともに開閉が繰り返されてきました。数百年経ってもなお、機能し続ける建具。その長持ちの秘訣とは。

本展では、解体することで見えてくる建具の内部構造と損傷した材を補修して機能を再生する修理の技に着目し、ユネスコ無形文化遺産「伝統建築工匠の技」を構成する「建具製作」の伝統技術に深くメスを入れます。見えないところにこそ仕事を凝らす建具師の真髄をご覧ください。展覧会Webサイト より

その他 芸術祭

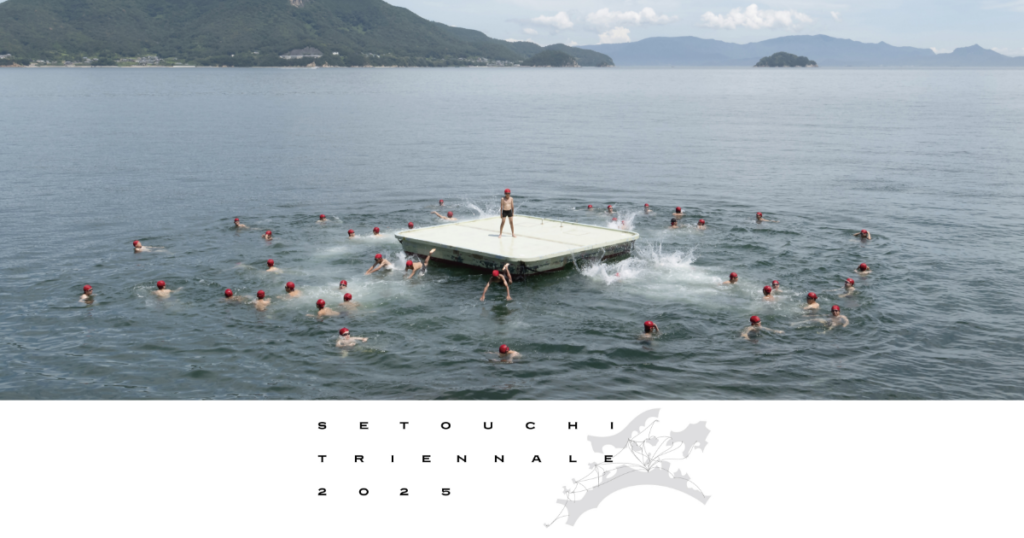

「瀬戸内国際芸術祭 2025」

会期:

【春会期】2025年4月18日〜5月25日

【夏会期】2025年8月1日〜8月31日

【秋会期】2025年10月3日〜11月9日 計107日間

会場:

瀬戸内の島々と沿岸部(全17エリア)

【全会期】直島、豊島、女木島、男木島、小豆島、大島、犬島、高松港周辺、宇野港周辺

【春会期】瀬戸大橋エリア

【夏会期】志度・津田エリア、引田エリア

【秋会期】本島、高見島、粟島、伊吹島、宇多津エリア

*関連記事「「瀬戸内国際芸術祭2025」の企画が発表。2025年4月より3つの新エリア含む17ヶ所の会場で開催」(Tokyo Art Beat, 2024.10.24)