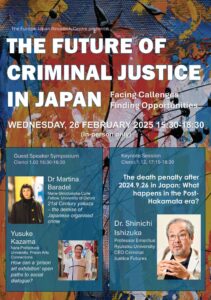

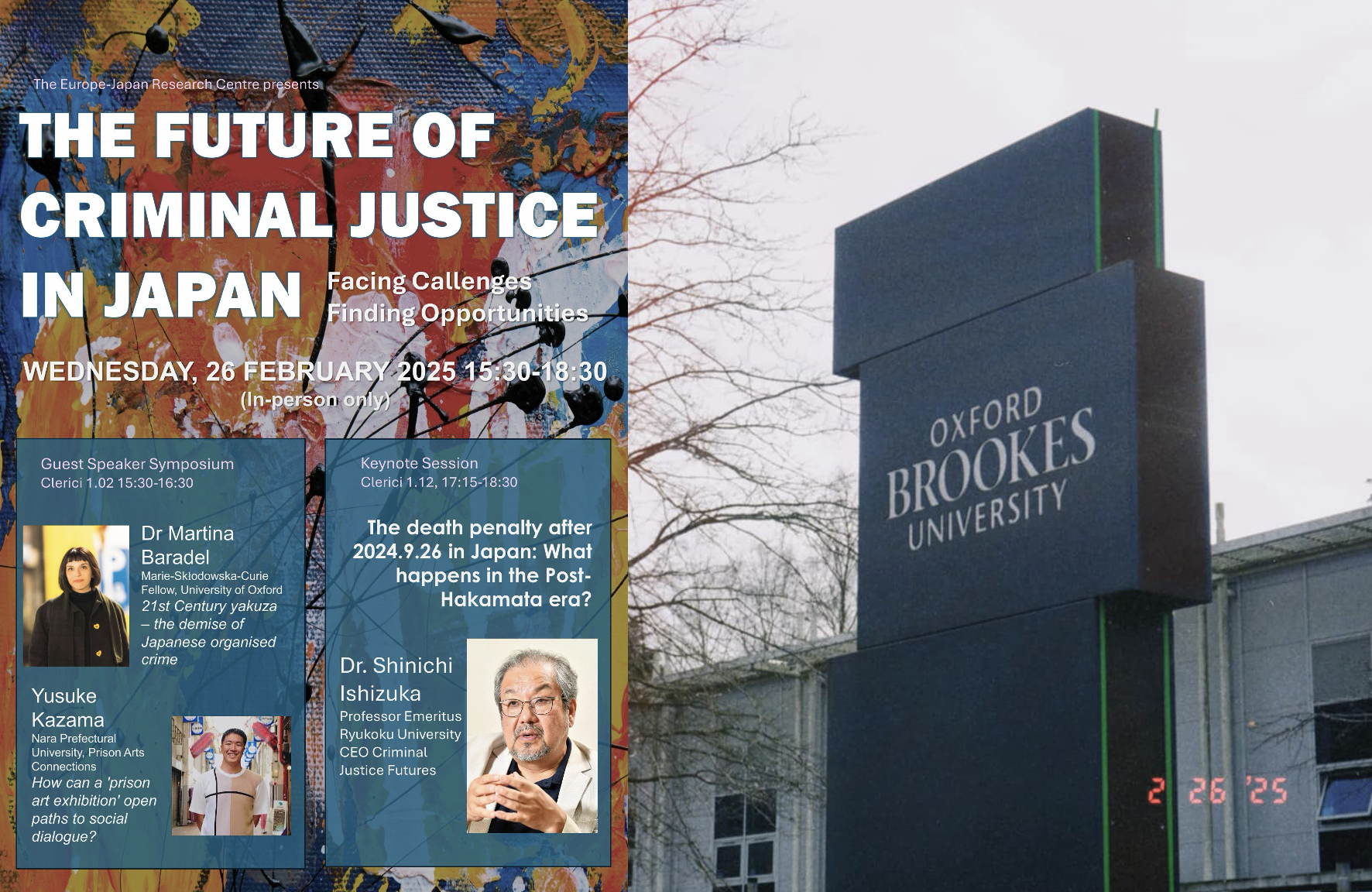

2025年2月26日、イギリスのオックスフォード・ブルックス大学で開催された「The Future of Criminal Justice in Japan(日本の刑事司法の未来)」にて、研究発表をしました。風間は「How can a ‘prison art exhibition’ open paths to social dialogue?(刑務所アート展はどのような対話の回路を社会にひらくのか)」と題して、自身のプロジェクトとその可能性について発表しました。

日本の刑務所の表現環境、その制限された環境について多くの質問が集まりました。拙い英語での発表となりましたが、あたたかい聴衆にめぐまれ、イギリスの刑務所でクラブ活動のインストラクターをしているというアーティストの方も来てくださって、とても刺激になりました。

今回、発表に招いてくださったのはオックスフォード・ブルックス大学で文化人類学を専門にしているジェイソン・ダンリー先生でした。ジェイソン先生とは、日本で高齢受刑者・出所者の社会復帰の現場について調査されている時に知り合い、このような機会に恵まれるとは思っていませんでした。今後も、日本とイギリスとの研究者・実践者が交流し、研究が進展していくといいねと話していました。

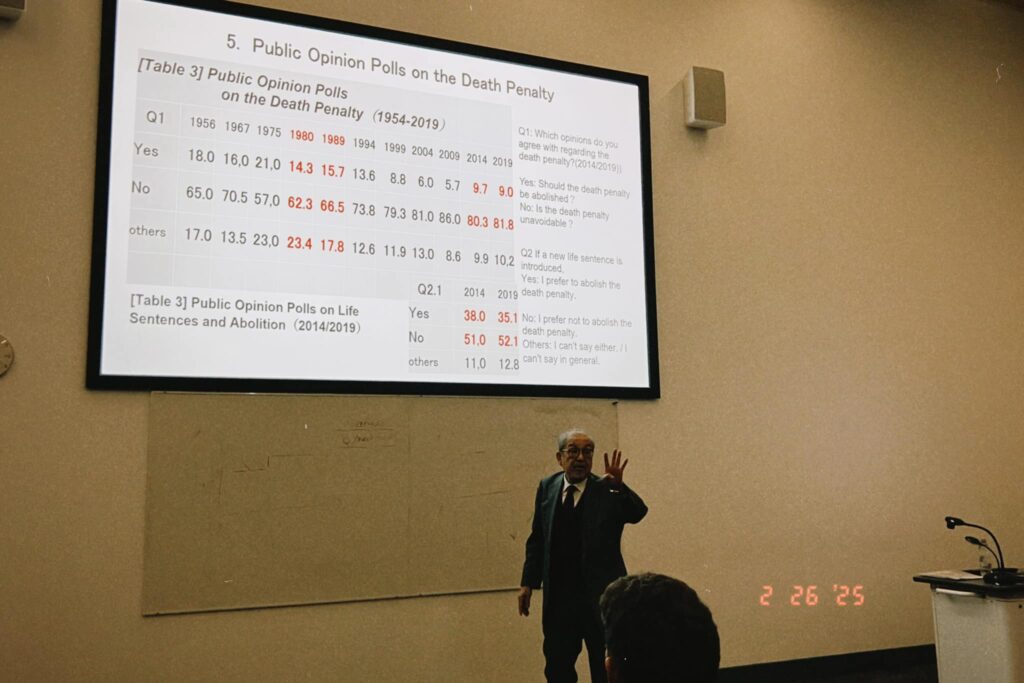

日本からは、龍谷大学法学部の名誉教授・石塚伸一先生も参加し、基調講演をされました。テーマは、袴田事件と日本の死刑制度について。ちょうど、死刑制度に関する世論調査が発表された直後でした。冤罪により死刑判決が出てしまい、人生の大半が奪われてしまうという袴田事件があったにも関わらず、直近の世論調査では、いまだに「死刑制度はやむを得ない」とする意見が8割を占めています。

*参考「死刑制度を容認、8割超 「廃止すべき」も増 内閣府世論調査」(朝日新聞、2025.2.21)

*参考「5年に1回の世論調査、死刑「やむを得ない」「廃止すべき」の2択に 専門家「変化の分析が不可能に」(弁護士ドットコムニュース、2025.3.5)

欧州では死刑制度は廃止されており、世界144カ国・地域が事実上、死刑を廃止しています。死刑のない国は既に世界の三分の二以上を占めており、死刑廃止の動きは世界的潮流でもありながら、日本が冤罪事件を起こしながらもなお、死刑制度が存置されている状況の異常さが、肌で伝わる会場でした。

オックスフォードは歴史ある街並みで、どこでもだいたいは歩いてまわれたり、バスで行けるコンパクトさもあり、大学も多く、とても刺激的な日々でした。

Comments

“【報告】オックスフォード・ブルックス大学にて研究発表をしました” への2件のフィードバック

[…] *参考:前回記事「【報告】オックスフォード・ブルックス大学にて研究発表をしました」、及び「【報告】グレンドン刑務所のアーティスト・イン・レジデンスプログラムを訪問」 […]

[…] 「【報告】オックスフォード・ブルックス大学にて研究発表をしました」 […]